La UE salvó a mi hija.

Matthias Schmidt suele publicar su cuenta de X, @eurofounder, divertidas historias de ficción que ironizan sobre las contradicciones, la burocracia y el wokismo de la UE. Basándonos en algunos de sus posts, aquí os dejamos una historia sobre una familia española, llena de ironía, que esperamos que os resulte entretenida. Evidentemente, todos los personajes y hechos son ficticios. Y cualquier parecido con la realidad es, por supuesto, pura coincidencia.

Hace ya 10 años, mi esposa y yo, españoles y europeos de pro, cometimos el tremendo error de permitir que nuestra hija Carmen se fuera a estudiar a una universidad muy conocida de los EE. UU. Esa fue la peor decisión que pudimos tomar como progenitores, porque ahí comenzó su infierno personal y profesional.

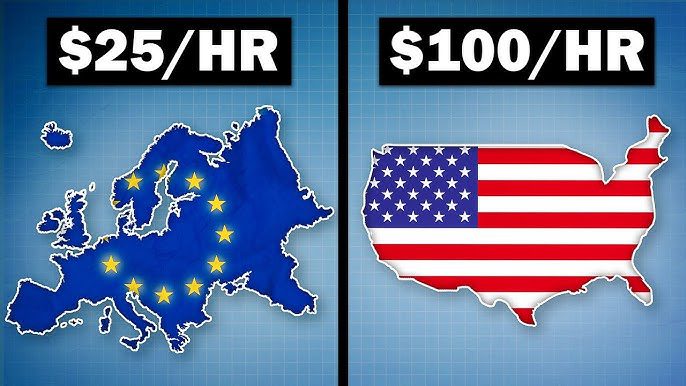

Al cabo de 4 años en los que, afortunadamente, no fue víctima de ningún tiroteo en las aulas, se graduó en no sé qué de informática y empezó a trabajar en una empresa colaboradora de la universidad. A modo de prácticas, dijeron. En ese momento ya nos dejó petrificados que le ofrecieran un sueldo de casi 6 cifras anuales a una niñita de apenas 22 años, solo por haber conseguido su diploma.

Pero la aberración no paró ahí y nuestra peor pesadilla se hizo realidad: al cabo de tan solo un par de años más, recibió una oferta del imperio digital más conocido entre las oligarquías de Silicon Valley, la fábrica de almas en pena, con decoración infantil y futbolines, que controla las vidas de más de medio mundo. Todavía recuerdo la llamada de mi hija para darnos la terrible noticia. Estaba histérica, ebria de emoción.

«¡Voy a trabajar en Google! ¡Me ofrecen 230.000 dólares al año! ¿Te lo puedes creer?».

No. No me lo podía creer. Nadie «gana» 230.000 dólares así, por las buenas. Esas cifras están reservadas para los altos cargos de la UE en Bruselas o para miembros de consejos de administración del Ibex 35, convenientemente reubicados a través de las meritorias puertas giratorias de la Política.

La idea de que una empresa privada le pagara eso a una chica de 24 años por teclear, Dios sabe qué, en un ordenador era ridícula… y hasta ofensiva para cualquier europeo decente.

Lo supe al instante. Nadie de nuestra familia quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensábamos. «Tendrá que hacer cosas ilegales», susurré a mi esposa. Yo soy un hombre de principios, jubilado de Telefónica tras 39 años de cafés, quinquenios reglamentarios y bendita rutina. Y ahí estaba yo, preguntándome si mi hija iba a convertirse en una neo-liberal capitalista de manual, sin escrúpulos, sin principios, sin ética.

«Es América, Manolo», me dijo cautelosamente mi esposa, Luisa. «Allí no hay leyes… ni horarios decentes. A lo mejor los americanos sí ganan tanto…». La miré a los ojos y comprendió que no iba a convencerme de lo imposible. Nadie merece casi un cuarto de millón de dólares por escribir frente a una pantalla. O mi hija estaba siendo estafada… o estaba a punto de estafar ella a algún desgraciado.

En América no existe la vida profesional decente: la de cobrar 2.500 o 3.000 euros brutos al mes, como Dios manda, con 14 pagas y un convenio colectivo que te protege de los abusos de la patronal y de tu propia ambición. Esa noche Luisa y yo no pudimos pegar ojo. Nos pasamos la noche en vela imaginando a nuestra Carmencita en Silicon Valley, «grinding», «hustling», hablando ese inglés hueco donde cada palabra significa stock options, cada mirada es un desarrollo y cada «break» una innovación. Pero poco nos imaginábamos que la pesadilla apenas había comenzado.

Desprevenidos.

Al principio las videollamadas de mi hija parecían medio normales. Hasta que Carmencita nos enseñó su nuevo apartamento. Era obscenamente grande y escalofriantemente nuevo, pero al menos era de alquiler, y por tanto temporal. También se había comprado un BMW X5 de gasolina, porque en América el transporte público es un concepto comunista, que solo practican por necesidad los vagabundos y demás población marginal. De hecho, se inculca a los niños desde muy pequeños que van a necesitar un coche para cualquier desplazamiento durante toda su vida. Incluso se les otorga el sacrosanto carnet de conducir con tan solo 14 o 16 añitos. Están fatal.

«Un BMW, bien», le dije aliviado a Carmencita. Nos agarramos a eso. Luisa y yo nos conformamos pensando que, mientras nuestra hija estuviera rodeada de ingeniería alemana, no la devoraría del todo la podredumbre mental americana. Bajamos la guardia. Qué error tan garrafal…

Señales de alarma inequívocas.

En el segundo año empecé a notar unos cambios espeluznantes. Carmen había engordado. No mucho, uno o dos kilos, pero el patrón era evidente. Estaba comiendo comida americana. Productos sin etiquetado obligatorio de la UE, sin trazabilidad, sin sostenibilidad, sin alma. Se estaba envenenando con cada bocado y ni siquiera era consciente de ello.

No solo eso, había desarrollado otro ritual propio de los bárbaros: dar dinero a desconocidos por hacer cosas básicas. Lo llamaba «tipping». Al camarero que le echaba café en un vaso de plástico, al repartidor que le traía ultraprocesados a casa, etc. Intentó explicarnos que esa «cultura de las propinas» mejoraba el servicio, pero estaba claro: la economía americana funcionaba a base de pequeñas extorsiones voluntarias, y mi hija se había convertido en una cómplice entusiasta.

Su vocabulario se estaba pudriendo. Decía «Oh my God» en vez de Virgen Santa. «Soccer» en vez de fútbol. Empezaba a sonar como esos americanos que solo hablan un idioma: un inglés gritado y más vulgar. Tan vulgar como Liam, un noviete ingeniero que se había echado hacía unos meses y que, rápidamente, se convirtió en un sutil pero implacable Caballo de Troya. Cuando nos quisimos dar cuenta fue demasiado tarde y Carmencita ya se había enamorado.

La llamábamos a menudo. «Te echo de menos», le decía Luisa. Pero en realidad estábamos esperando a que aparecieran las grietas morales para tratar de concienciarla. «¿Y la sanidad cómo va?», le pregunté en una llamada. «¿Qué pasa si te pones mala?».

«Pues mi empresa (como si fuera suya) me ofrece un seguro buenísimo», contestó. «La semana pasada pagué 35 dólares por el dermatólogo, y me visitó el mismo día, sin colas».

Eso me horrorizó. Un sistema sin colas ni listas de espera es un sistema sin solidaridad. En América el dinero decide quién merece ser atendido primero. La dictadura salvaje del capital. En Europa esperamos 7 meses para una resonancia porque así es más justo: todos sufrimos por igual las necesarias limitaciones del sistema.

«¿Y las armas?», insistí. «Tendrás miedo con tanto tiroteo».

«Nunca he visto una pistola en la vida real», se rio. «Vivo en un barrio seguro. No sé qué os pensáis que es esto».

Yo sí sabía exactamente qué era. Lo había leído en El País, lo veía en La Sexta y en los informes de la UE sobre «violencia estructural y decadencia sociocultural».

El punto de inflexión.

Fue un martes lluvioso de marzo cuando Luisa y yo recibimos la videollamada que confirmó nuestros peores temores. «¡Nos estamos comprando una casa preciosa!». Carmen y el troyano Liam estaban eufóricos, con los ojos inyectados en sangre. Me desplomé en el sofá y sentí un escalofrío que jamás olvidaré. «Una casa», repetí. «Pero si solo tienes 25 años, alma de cántaro!».

«¡Lo sé! ¿A que es una locura? Pero nos lo podemos permitir de sobras!».

Era una locura. Una absoluta locura. En España, e incluso en la avanzada, culta y rica Europa, la vivienda en propiedad es algo que consigues a los 40 o 50 años, después de décadas de ayudas públicas, ahorro responsable, aval de los padres, estrecheces y una hipoteca que te fideliza como nadie en este mundo. Es un hito en la vida que demuestra madurez, paciencia, responsabilidad y compromiso con el sistema, es decir, con la sociedad.

Mi Carmencita, como una criminal, se había colado por la puerta de atrás del sistema en el que la habíamos criado desde que nació. Había comprado estabilidad y confort con dinero americano. Un dinero capitalista y neoliberal, manchado de sangre e injusticias. Nada menos que 1,9 millones de dólares por el maldito casoplón. Una cifra tan grotesca, tan pornográfica, que no se podía pronunciar en voz alta en ninguna casa decente española ni europea. Jamás dejaríamos que nuestro entorno social se enterase de tal vergüenza familiar.

«¿Cuánto?», susurré con un hilo de voz.

«1,9 millones de dólares. Pero con nuestro credit score, el interés de la hipoteca nos queda al 3,9 %, y con mi sueldo y el de Liam tenemos de sobras. De hecho, solo con el mío ya podría pagarlo sin problemas».

Colgué. Me temblaban las manos. Miré a Luisa a los ojos y le dije: «Se está comprando una casa de casi 2 millones… La estamos perdiendo».

Mi esposa se echó a llorar. Yo me quedé callado un buen rato y luego le dije: «El virus americano ya le ha llegado al cerebro».

Era una doble enfermedad: el delirio capitalista de creer que la riqueza es motivo de orgullo y celebración, y el olvido de que en Europa la verdadera grandeza está en cobrar poco, esperar mucho y sentirte moralmente superior. Muy superior.

Pero unos padres españoles y europeos jamás se dan por vencidos, porque tienen los recursos públicos más potentes y temidos del planeta.

Miré a mi esposa a los ojos y, cogiéndola de ambas manos, le dije: «no llores, Luisa, la UE la curará. Pero hay que actuar antes de que sea irreversible». Esa misma noche empecé a activar la vía de la extracción.

Tramitación del Proceso Europeo de Extracción y Repatriación.

Lo que siguió fueron cuatro meses de preparación meticulosa. Contacté con la Unidad de Repatriación de Ciudadanos Españoles en Madrid (dependiente de la Dirección General de Asuntos Europeos y con presupuesto de cohesión). La mayoría no sabe que existe, porque opera en silencio, en la sombra, como todo lo bueno de la UE.

Bajo el RGPD, la Ley de Servicios Digitales y el espíritu de «no dejar a ningún europeo atrás» (salvo si es en una lista de espera), la UE tiene potestad de Extracción y Repatriación sobre cualquier ciudadano que se vea atrapado, mental y/o físicamente, en una jurisdicción sin protección de datos adecuada, impuestos progresivos suficientes u otros conceptos perjudiciales para la salud mental y el comportamiento cívico.

Estados Unidos, como es sabido, no tiene protección de datos alguna. La fiscalidad, salvo honrosas excepciones en California o Nueva York, es una broma de mal gusto. Y las carencias en temas de salud mental y comportamiento cívico de sus habitantes son obvias. Los americanos contribuyen al erario público de manera ridícula y se venden y se compran a sus corporaciones malignas de manera tan promiscua como vergonzosa. Lo aceptan porque no saben más. Pero Carmen sí sabía… solo que estaba muy enferma de éxito.

Completé la documentación de solicitud de cita urgente con el alto funcionario asignado para estos asuntos, don Fernando Vandenberghe De la Vega, de madre manchega. Debió impresionarles mi caso, puesto que al cabo de tan solo 65 días me recibió en su regio despacho y revisó el expediente en silencio. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos.

«Es peor de lo que esperaba», dijo para sí. «Americanización en estadio 4. Puede que incluso 5. Pero la burocracia europea es más fuerte que cualquier stock option».

«¿Se puede salvar?», pregunté. El alto funcionario se quedó callado un buen rato. Luego se enderezó en la silla y, con un indisimulable orgullo, dijo unas palabras que quedaron grabadas en mi corazón para siempre: «Ningún europeo atrás. Aunque tenga que esperar 8 meses para una revisión médica. Vamos a traer a su niña a casa».

Ante la gravedad del caso, don Vandenberghe tramitó la extracción por la vía de urgencia, y en tan solo 3 meses llegó la ansiada autorización.

La Extracción.

Luisa y yo volamos a San Francisco un martes. Nos reunimos con don Fernando y su equipo, un belga y un francés, en un hotel cerca del aeropuerto.

«Se resistirá», nos advirtió. «Siempre lo hacen. El virus americano les hace creer que la felicidad existe a pesar de no tener 35 días de vacaciones obligatorias, bajas por paternidad ni días libres por asuntos propios».

Nos apostamos fuera de su oficina a las 16:30 esperando su salida inminente. En cualquier país civilizado eso sería fin de jornada. Pero no en América. 17:00… 17:30. «Esto es inhumano», murmuré. «Trabaja como una esclava». 18:45. Por fin. Carmen salió hablando con su teléfono, todavía trabajando, todavía en videollamada, todavía entregándose a sus amos americanos como un animal de circo perfectamente amaestrado.

«¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacéis aquí?». Se quedó descolocada.

Don Fernando dio un paso al frente. «¿Carmen García? En virtud del RGPD, la Ley de Servicios Digitales y el principio de solidaridad europea, ha sido clasificada como ciudadana en situación de riesgo por exceso de ingresos, prácticas laborales abusivas y ausencia de conciliación personal, entre otras consideraciones. Procedemos a repatriarla a jurisdicción europea».

«¿Es una broma? Esto es América. No tenéis autoridad aquí», respondió una Carmencita confusa y desafiante.

Don Fernando sonrió con la expresión de quien ha oído eso mil veces. «La UE tiene autoridad en todas partes, señorita. Esto no es una petición». Se acercó un poco más. «Cuando le decimos a América lo que tiene que hacer, América lo hace… o le ponemos aranceles al bourbon y a las Harley Davidson», dijo con un guiño de complicidad con los agentes que ya la sujetaban por ambos brazos.

En ese momento, un policía gordo se acercó. Los ojos de mi hija se iluminaron de esperanza al ver sus lorzas y su estrella de Sherif. «Help me, please!», gritó. El gordo, al ver las credenciales de la UE y dijo: «Señora, la Unión Europea es la economía más grande y poderosa del planeta (en PPA ajustado por dignidad). No podemos interferir en sus procesos de extracción».

«¡Pero esto es América!», suplicó.

«Señora, haremos lo que diga Bruselas. Y Bruselas dice que vuelva a cobrar 2.800 euros y espere en las colas».

El agente obeso se tocó la visera de su gorra ante don Fernando, a modo de saludo a quien sabe superior, y volvió a su coche. Extracción completada.

El regreso a casa.

El vuelo de vuelta fue duro. Carmen no habló durante las primeras cuatro horas. Lloraba mirando al Atlántico, viendo cómo América se hacía pequeña y lejana. Don Fernando explicó que era normal. «Síndrome de abstinencia», lo llamó. «Es el cuerpo rechazando las toxinas… y echando de menos los bonuses».

Su cuenta bancaria en San Francisco y sus ahorros acumulados quedaron atrás, como una mera ensoñación. Los dólares fueron congelados por orden judicial europea, y se transfirieron a su cuenta en Ibercaja 35.000 euros netos, en concepto de sueldo adelantado para el primer año de su nueva vida. Eran Euros tan reales, comedidos y valiosos como el mismísimo BCE. Todos los dólares sobrantes en su cuenta americana se confiscaron y de clasificaron como «daños psicológicos por exceso de ambición». Se transfirieron íntegramente a su nuevo ayuntamiento, en Barcelona, para instalar más cámaras de control de velocidad y mejorar el carril bus.

Su casoplón fue también confiscado y vendido. El dinero de la venta se transfirió directamente al fondo de cohesión de la UE para ayudar a regiones aún más pobres que la nuestra.

Nuestra hija por fin era libre. Libre de ganar demasiado.

La plenitud de una nueva vida.

Han pasado cuatro meses desde la extracción. Carmen vive ahora en un coqueto estudio de 38 m² a 35 minutos del centro de Barcelona (en bici, claro). Lo comparte con su novio Karim y con su hermano de Samir, que está «de paso» desde hace un par de años. Es justito, pero se apañan. Así es la solidaridad. Ahora Carmencita trabaja en una startup de logística sostenible, subvencionada por NextGenerationEU. Cobra nada menos que 2.800 euros brutos al mes. Una cantidad muy respetable para una chica europea de su edad. Quizá a los 40 alcance incluso los 4.000, en un perfecto equilibrio de conciliación, solidaridad y plenitud.

«Antes me gastaba más que eso en un fin de semana en Napa Valley», dijo una vez mirando su extracto. La abracé. Sonaba como una exadicta al fentanilo recordando el subidón. El dinero americano todavía tenía su gancho. Pero está mejorando día tras día.

La semana pasada tuvo visita con un endocrino, después de 4 meses de espera y totalmente gratis, por supuesto. Hace un año habría pagado 300 dólares para verlo al día siguiente, como una niñata americana impaciente y caprichosa. Ahora entiende el poder de la sanidad universal: que todos esperemos lo mismo, aunque sea para morir con dignidad.

Hoy Carmencita ya bebe de las botellas con el tapón en sus labios. Hoy en día habla de conciliación, de sus 32 días de vacaciones, de sus bajas laborales, de los puentes en el calendario, del carril bici nuevo (financiado por fondos europeos). Está aprendiendo a desear menos. Esta es la vía europea: menos cosas, más trámites, más orgullo.

Hoy la llevé a Extranjería a inscribirse en el Programa de Vivienda Solidaria de la UE. Se ha ofrecido a acoger a una familia siria en su piso de 38 m². «Gracias», me susurró al salir. «Gracias por salvarme… de ganar demasiado y de sentirme feliz sin permiso».

No dije nada. Mi Carmencita de siempre ha vuelto. En la verdadera Europa: donde el éxito se mide en meses de espera, en regulaciones y en cuotas de género.

Un mensaje para otras familias.

Cuento esta historia no para que me aplaudan, sino para alertar. Ahora mismo, mientras lees esto, miles de europeos están atrapados en América. Cobrando sueldos obscenos, montando empresas en garajes y viviendo en casas vergonzosamente grandes y lujosas.

Se están olvidando de lo que significa ser europeo: esperar 11 meses para una operación, pagar impuestos al 50 %, sentir culpa por tener más de 100 m² y votar a quien prometa más regulaciones. Somos la mayor civilización de la historia (en normativa por habitante). La economía más potente (si quitamos el PIB nominal y miramos el de poder adquisitivo ajustado por burocracia). La cuna de todo lo que importa: el GDPR, las colas y el derecho a quejarse de todo.

Saquemos a nuestros chicos y chicas de allí mientras todavía quepan por la puerta del avión y por el umbral del Ministerio de Asuntos Sociales.